本文

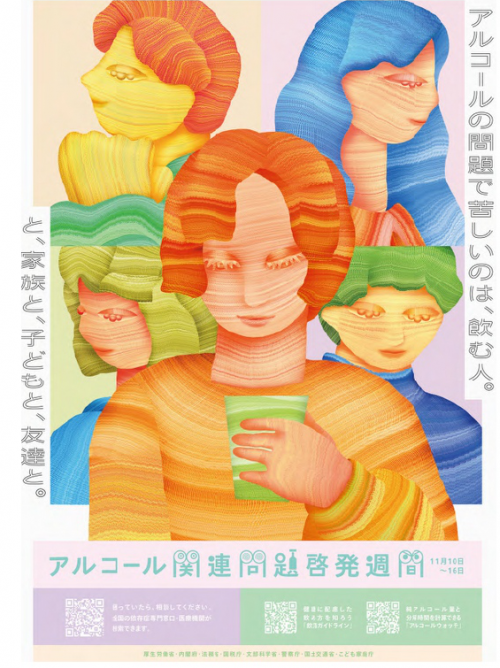

11月10日から11月16日は「アルコール関連問題啓発週間」です

アルコール関連問題啓発週間とは

平成26年に施行された「アルコール健康障害対策基本法」において、国民に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため毎年11月10日から11月16日は「アルコール関連問題啓発週間」と定められています。

過度な飲酒は、高血圧や糖尿病、肝臓・心臓などの病気、がん、アルコール依存症などの原因になります。また、本人の健康問題だけでなく、飲酒運転や暴力、自殺などのリスクを高めます。アルコールが原因で起こるこれらの原因を「アルコール関連問題」といいます。

アルコール依存症とは

長い間、大量にお酒を飲むことで進行し、自分の意志ではお酒の飲み方をコントロールできない状態をいいます。習慣的に飲酒する人なら誰でも依存症になる可能性があり、医師の弱さやだらしなさが原因でお酒を飲んでしまう訳ではありません。飲むことが何よりも優先され、飲むのは良くないとわかっていてもアルコールに対して脳が依存を計施して飲むことをやめられなくなります。

お酒をやめたり、量を減らすと手指の震えや発汗、イライラ感などの離脱症状が出現します。これらの不快感から逃れるためにさらにお酒を飲み続けます。また、長期にわたり大量に飲酒すると肝臓・膵臓・末梢神経障害・心臓・脳など、全身の臓器に障害が現れます。

飲酒の問題は、心身、仕事、家庭などに影響を及ぼします。ご本人だけでなく、その周囲で影響を受けているご家族等にもサポートが必要であることがこの問題の特徴です。

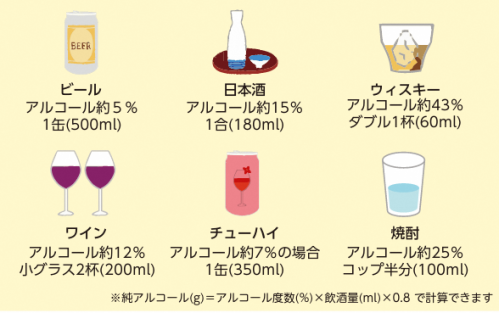

適度な飲酒は、1日平均純アルコール20g

一日平均20g、この数値は、日本人や欧米人を対象にした大規模な疫学調査から、アルコール消費量と総死亡率の関係を検討し、それを根拠に割り出されたものです。

一般に女性はアルコール分解速度が遅いことから男性に比べ臓器障害を起こしやすいため、男性の1月2日~2月3日程度の量が適当です。

家族はどうしたらいいのか

アルコール依存症や病気の一つです。自分の意志だけで治そうとしてはいけません。家族が「やめさせよう」としても依存症や治りません。逆に家族関係がこじれていくので、専門機関に相談しましょう。家族だけで解決しようと頑張ると、かえって問題は長引いていきます。

病院受診をためらう場合は、糸満市では毎月第三水曜日に精神保健福祉士による「こころの健康相談」を開催しています。本人からだけでなく、ご家族からの相談も受け付けています。まずは健康推進課へご連絡ください。

また、自助グループに参加することも回復につながります。同じ立場、同じ悩みを持つ家族の経験を聞くこと、自信の悩みを他の家族に聞いてもらうことによって、ご自身の状況を客観視したり、気持ちの整理に繋がります。