本文

マイナンバーカードの交付について

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

マイナンバーカードの申請及び交付パンフレット [PDFファイル/10.72MB]

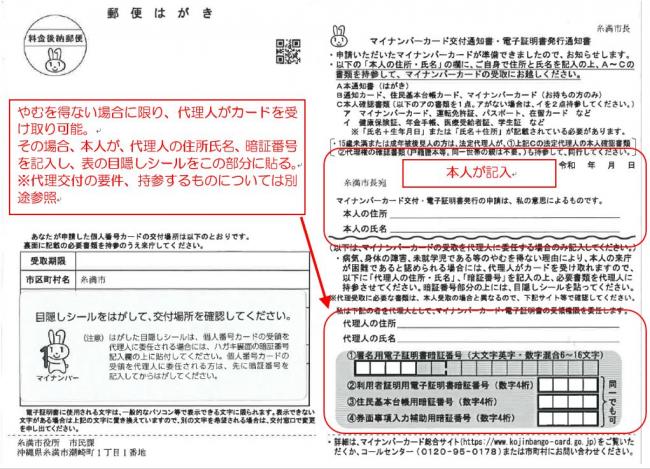

マイナンバーカードの交付準備が整った方から順番に「交付通知書(はがき)」を申請者のご自宅へ送付しております。

「交付通知書(はがき)」が届きましたら、必要なものを持参の上、裏面に記載している期限までに市民課までお越しください。(交付日時:平日8時30分~11時45分、13時00分~17時00分)

※「交付通知書(はがき)」は転送不要にて住民票のご住所へ送付しております。郵便局にて転居届(転送手続き)されている方は、「あて所に尋ね当たりません」の事由で返戻されてしまいますのでご注意ください。

平日ご来庁が難しい方へ、夜間、休日窓口を行っております。ぜひご活用ください。

マイナンバーカード交付の夜間、休日窓口の実施について(予約制)

交付通知書(はがき)見本

住民票の住所ではなく、現在住んでいる居所に送付してほしい場合は、下記リンク先をご確認の上、市民課までご相談ください。

内容は通知カードの居所情報登録となりますが、マイナンバーカードの交付通知書送付先も準用いたします。

同じ申請書を利用いたしますので、「通知カード」と記載されている部分を「マイナンバーカード」と置き換えて利用して下さい。

やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない方の居所情報の登録申請について<外部リンク>

必要なもの

- 交付通知書(はがき)

- 通知カード(失くしてしまった場合は紛失届)または個人番号通知書

- 本人確認書類

- A書類1点+暗証番号入力

- A書類1点+ICチップに記録された情報の確認

- A書類1点+聴き取り

- A書類2点

- A書類1点+B書類1点(個別識別事項が記載があるものに限る)

- 交付通知書+A書類1点

- 交付通知書+B書類2点(個別識別事項が記載があるものに限る)

- (お持ちの方)住基カード(失くしてしまった場合は廃止届)

本人確認書類の例

A書類 ※顔写真付き

住民基本台帳カード、個人番号カード(運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など

B書類

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書等Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等

- 原則的にマイナンバーカードの受け取りは申請者ご本人様となります。

※家族(親子など)の方や委任をされた方でも、下記に該当するやむを得ない場合でない限り、申請者ご本人様以外の方にお渡しすることはできません。 - 15歳未満の方、成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)とご一緒にお越しください。

やむを得ない理由による代理受け取りについて

マイナンバーカードは本人受け取りが原則ですが、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるものに限り、代理人へカード交付することができます。

※代理人に委任する場合は、申請者代理人共に、必ず写真付き本人確認書類が必要です。

※必ず本人の意思表示が確認できること(15歳未満及び成年被後見人を除く)が必要です。

| 該当する対象者 | 必要な疎明資料 |

|---|---|

| 病気(心の病気も含む)、身体の障害または身体の障害以外の障害者 | 診断書、障害者手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |

| 成年被後見人 | 登記事項証明書または審判書及び確定証明書 |

| 被保佐人、被補助人 | 登記事項証明書または審判書及び確定証明書 |

| 中学生、小学生及び未就学児 | 不要 ※本人確認書類にて確認 |

| 75歳以上の高齢者 | 委任状(交付通知書など)に外出困難である旨の記載があれば可 |

| 長期入院者 | 入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |

| 施設入居者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書 |

| 要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及び所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |

| 妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |

| 海外留学 | 査証の写し、留学先の学生証の写し |

| 高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |

| 長期(国内外)出張者、長期に運行する船員 | 辞令、出張命令など長期出張中であることが分かる書類 |

必要なもの

- 申請者本人宛の交付通知書(はがき)

- 申請者本人の通知カードまたは番号通知書

- 申請者本人の本人確認書類(下記いずれか)

- A書類1点+B書類1点(個別識別事項が記載があるものに限る)

- B書類1点(個別識別事項が記載され、写真が表示されているものに限る)+B書類2点(個別識別事項が記載があるものに限る)

- 代理人の代理権を証明する書類(登記事項証明書、親子関係がわかる戸籍謄本、委任状等※交付通知書(はがき)の裏面にある委任状が利用できます)

- 代理人の本人確認書類(下記いずれか)

- A書類1点+暗証番号入力

- A書類1点+ICチップに記録された情報の確認

- A書類1点+聴き取り

- A書類2点

- A書類1点+B書類1点(個別識別事項が記載があるものに限る)

- 申請者に対して文書で照会したその回答書(交付通知書(はがき)と兼ねています)

- 申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料(上記表参照)

- (お持ちの方)申請者の住基カード

暗証番号の設定について

法定代理人の場合

暗証番号の設定は、法定代理人にて設定を行います。

法定代理人以外の代理人の場合

上記6の回答書(はがき裏面)に申請者自らが暗証番号を記載し、代理人が知ることのないよう隠ぺいシールを貼り、市職員にて暗証番号を入力いたします。

※注意事項※

- 暗証番号の記載がなかったり、隠ぺいシールが貼られてない、剥がれてる等の場合、カード交付が行えません。

- 申請者ご本人の意思確認が取れない場合は、申し訳ありませんが、法定代理人でない限りカード交付を行うことができません。

マイナンバーカード 利用のご案内

マイナンバーカードの利用と取扱い

- マイナンバーカードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用できます。

- マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書として広くご活用できます。その際、マイナンバーカードのおもて面は、マイナンバーカードの所有者が同意する場合には誰でも コピーすることが可能です。一方、マイナンバーカードの裏面に記載されている個人番号については、個人番号利用可能な事務の場合に限りコピーが許されていることに注意してください。

- マイナンバーカードのICチップに搭載される電子証明書などの活用により、行政手続のオンライン申請や、市区町村によっては、コンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書の取得等についても可能となります。

※糸満市においては、平成30年1月から証明書コンビニ交付サービスを開始しております。

マイナンバーカードの管理とパスワードの扱い

- マイナンバーカードは紛失、盗難等のないよう大切に取り扱ってください。

- マイナンバーカードに設定したパスワードは他人に知られないように十分注意してください。市区町村の窓口で配布された用紙等に記録し、大切に保管してください。なお、パスワードを忘れた場合、住民票のある市区町村の窓口で本人確認を行ったうえで、再度設定していただく必要があります。

- 暗証番号を複数回誤って入力した際に、ロックがかかる場合がございます。再設定と同じく、住民票のある市区町村の窓口にてロック解除の手続きが行えます。

引越等に伴うマイナンバーカードの券面情報の変更

引越や婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に併せて、マイナンバーカードを市区町村の窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。

注意事項として、市町村をまたぐ住所の異動(転出、転入)がある場合で下記のケースに該当してしまうと、マイナンバーカードが失効となり、返納する必要があります。

- 新しい市町村で転入届出を行うことなく、転出届出により届け出た転出の予定日を30日経過してしまった

- 転入届を行った日が、転入日(異動日)から14日を経過してしまった

- 転入届を行った際にマイナンバーカードを提出できず、転入届をした日から90日を経過してしまった

マイナンバーカードの有効期間

18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発効日後5回目の誕生日までとなります。マイナンバーカードの更新は、有効期間の満了の3ヶ月前より、住民票のある市区町村の窓口で申請できます。

外国人の場合は、在留期限が有効期限となります。在留期間が延長となった場合は、マイナンバーカードの有効期限も延長しなければならないため、記載されている有効期限前に窓口までお手続きしてください。※期限過ぎてしまうと、再発行となり有料となります。

マイナンバーカード紛失等の場合

- 個人番号カードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時停止を行って下さい。併せて住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行って下さい。

- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178

- マイナンバーカードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、紛失の場合は警察署等から出される遺失届を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ちください。また、著しく損傷したマイナンバーカードについては、窓口までお持ちください。なお、紛失や本人の過失に伴う再交付の際には、再発行手数料が掛かります。

その他

以上のほか、個人番号カードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。

- 総務省 マイナンバー制度と個人番号カード<外部リンク>

- 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>

電子証明書 利用のご案内

※マイナンバーカードのICチップの中に電子証明書(「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」)を入れている場合には以下をご参照ください。

電子証明書の利用

- 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例e-Tax等の税の電子申請など)。パスワードは6~16桁の英数字です。

- 利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付 など)。パスワードは4桁の数字です。

- 1、2をご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。

- (ア)パソコンに「利用者クライアントソフト」(※1)及び(イ)のドライバをインストール

- (イ)動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ(※2)を用意し、パソコンに接続

※1 公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>において無料でダウンロードできます。

※2 同サイトのメニューをご参照ください。

パスワードの変更等

- 電子証明書は、マイナンバーカードをICカードリーダライタにセットし、予め設定したパスワードを入力することで利用できます。パスワードについては、上記※1のソフト等を利用して定期的に変更することをお勧めします。

- 署名用電子証明書の場合5回、利用者証明用電子証明書の場合3回、パスワードを連続して誤ると電子証明書が利用できなくなりますので、注意して下さい。ロックの解除は住民票のある市区町村の窓口に申請する必要があります。

署名用電子証明書の引越等に伴う失効

引越や婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。転入届や婚姻届等の提出の際に併せて、新しい署名用電子証明書の発行手続を行ってください。なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等を記載事項としないことから引越や婚姻等によっても失効しません。

電子証明書の有効期間と更新

- 電子証明書の有効期間は、原則として発行の日後5回目の誕生日までとなります。ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。なお、有効期間についてはカードのおもて面に記載する欄がありますので、お忘れにならないようにご自身でご記入いただくか市区町村の職員に記入をご依頼ください。

- 電子証明書は、有効期間の満了の3ヶ月前より更新を行うことができます。住民票のある市区町村の窓口で申請して下さい。

電子証明書の自発的な利用取り止めまたは一時停止後の失効

電子証明書の利用取りやめをご希望される場合及び一時停止後の失効をご希望される場合には、電子証明書の失効を住民登録がある市区町村の窓口等で申請してください。

その他

以上のほか、電子証明書の利用に関する情報は、公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>に掲載していますので、ご参照ください。

よくある質問

Q.個人番号通知書、通知カードとマイナンバーカードはどう違うのですか?

A.通知カードは、本人のマイナンバーが記載されており、氏名・住所等、最新の情報が記載されている通知カードのみ、マイナンバーの証明書類として使用できます。マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

個人番号通知書は住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。

ただし、個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたプラスチックのカードです。個人番号を証明する書類になり、本人確認の為の顔写真付きの身分証明書としても使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等の条例で定めるサービスに利用できたり、e-Tax等の電子申請書も標準搭載されます。マイナンバーカードの交付を受けると通知カードは市区町村に返納する必要があります。

Q.マイナンバーカードの取得は義務ですか?

A.マイナンバーカードは住民の申請により市区町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。しかしながら、今後、行政手続きの際にマイナンバーを提供するにあたり、マイナンバーカードがあればマイナンバーの確認と身元の確認が1枚で済みます。また、写真入りの身分証明書としても活用していただけるほか、コンビニで住民票や戸籍など各種証明書の交付が受けられたり、マイナポータルにログインすることで自宅のパソコンなどから行政手続ができたりするようになります。申請は無料で、オンラインでも申請を受け付けており、メリットがたくさんあるため取得することを奨励しています。

Q.マイナンバーカードに有効期限はありますか?

A.18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までとしています。

Q.マイナンバーカード申請書の顔写真については、縦4.5センチ×横3.5センチとなっておりますが、誤って違うサイズの顔写真を貼付してしまった場合でも、カードは発行されますか?

A.写真の解析度や、写真全体に占める顔の大きさの割合などの状況によって異なりますので、一慨にどこまでのサイズ違いであれば有効であるかについて具体的に申し上げることはできませんが、トリミング可能なものであれば、不備とはせず発行手続きを進める取り扱いとしております。しかしながら、ある程度のサイズ違いまではトリミングにより対応できますが、すべての場合で有効となるわけではありませんので、規定のサイズにて申請していただくようにお願いします。

Q.乳児や、寝たきりの高齢者の場合も顔写真は必要なの?

A.マイナンバーカードを作られたいのであれば、顔写真付きの身分証明書として使えるカードになりますので必ず必要です。申請は、スマートフォンからでも申請可能ですので、申請者のQRコードを読み込んでいただいて、申請してください。

乳幼児の顔写真は、下記のポイントに注意して撮影してください。

- なるべく顔を正面にする(顔が見えない写真は不備になります。)

- 目を開けている(障がい等の特別な事情がない限り、寝顔の写真は不備になります。)

- 1人で座れない場合、無地のシーツなどの上に寝かせて撮影する(背景に柄があると不備になります。)

- 抱いて撮影する場合は、支える手などが顔にかからないようにする(輪郭や頭部、口などの器官が隠れている写真は不備になります。)

親が抱きかかえた状態または布団の上では無背景にならない場合など、やむを得ない理由により適切な規格の写真を撮影できない場合、下記のいずれかの方法にてお申し出ください。

なお、申告にあたり申請に使用または使用予定の顔写真をご用意ください。

<市区町村窓口にて申告する場合>

お住まいの市区町村に適切な規格の写真を撮影できない理由と申請書IDをお伝えください。

<郵送申請にて申告する場合>

顔写真貼り付けのうえ、交付申請書の表面の氏名欄に具体的な理由(病気により片目が開かないなど)を記載して、交付申請書を送付ください。

<お電話にて申告する場合>

申請に使用する顔写真をお手元にご用意のうえ、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178※音声ガイダンス1番)にご連絡ください。お電話いただいた際、申請書ID、お写真の写り方、申請日(申請予定日)をお伺いいたします。

●やむを得ない理由の例

- 宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を覆う写真を使用する方

例)ターバン、ヒジャブ等を着用している方

医療上の理由により日常的にウィッグや帽子、眼帯やサングラスを着用している方

怪我等により包帯を巻いている方

- 乳幼児、障がいのある方又は寝たきりの方等

例)乳幼児や障がいのある方など、立位や座位が保てない方

(無地の明るい色のシーツの上に仰向けで横になり、顔の正面からの撮影も可。

補助者が抱きかかえる、又は支えて撮影する場合は、補助者が写り込まないよう注意。)

寝たきり、身体や顔に麻痺のある方で顔の正面からの撮影が困難な方、視線が定まらない方、

目が開けられない方

車椅子やチューブが写り込んでしまう方

Q.マイナンバーカードを申請してから他の市区町村に引越しした場合、マイナンバーカードは受け取ることができますか?

A.申請した市区町村でしか受け取ることができません。そのため、旧住所地で申請されたマイナンバーカードは廃棄となり、改めて新住所地の市町村役場よりマイナンバーカード交付申請書を受け取り、申請していただくことになります。

Q.マイナンバーカードを申請してから糸満市内で住所移動した場合、マイナンバーカードは受け取ることができますか?

A.新住所地に交付通知書(ハガキ)を送付致しますので、通常通りの手順でマイナンバーカードは受け取ることができますが、カードの記載が旧住所地のままとなっておりますので、交付の際に新住所地を追記欄に記載する対応をいたします。

Q.マイナンバーカードの交付を受けるためには、暗証番号を必ず設定しなければならないのでしょうか?

A.マイナンバーカードの交付を受けるためには、券面事項入力補助用の暗証番号と住基ネット用の暗証番号の設定は必要となります。公的個人認証の署名用電子証明書の暗証番号と利用者証明用電子証明書の暗証番号はこの電子証明書を希望した場合に必要となるものです。

ただし、顔認証マイナンバーカードのご希望がある場合は、暗証番号の設定なく交付を受けることが可能です。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

Q.マイナンバーカード交付の際に住民が設定する暗証番号は何種類ありますか、またそれぞれの設定する桁数はどうなっていますか?

A.交付の際に住民が設定する暗証番号は下記の4種類です。

- 公的個人認証の署名用電子証明書の暗証番号:6~16桁の英数字

- 公的個人認証の利用者証明用電子証明書の暗証番号:4桁の数字

- 住民基本台帳用の暗証番号:4桁の数字

- 券面事項入力補助用の暗証番号:4桁の数字

このうち、2~4の暗証番号については、共通の暗証番号として同じ暗証番号を設定することができます。(個別で設定することも可能です)

その他 Q&A

マイナンバーカード総合サイト(よくある質問)<外部リンク>

デジタル庁(よくある質問:マイナンバーカードについて)<外部リンク>