本文

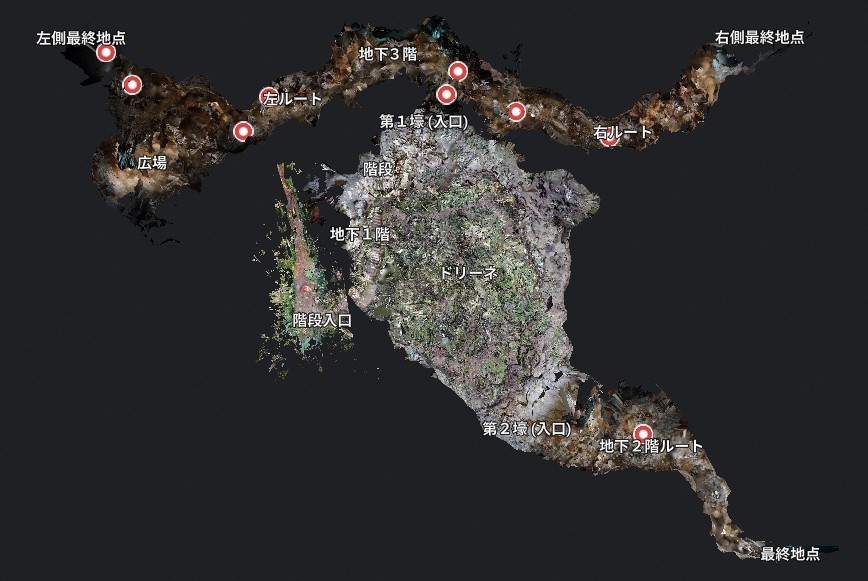

轟壕映像データ(360度バーチャルツアー)公開

沖縄戦を語り継ぐ「物言わぬ語り部」として、沖縄戦追体験の場のひとつとして重要な役割を果たしてきた轟壕ですが、近年は自然風化が進み落石・落盤が確認され、安全確保のため立ち入りが制限されていました。本市は、最新のデジタル技術を活用し、壕内の映像撮影・測量を行い記録保存を実施し、轟壕の360度バーチャルツアーを作成いたしましたので公開いたします。バーチャルツアーでは、Web上でどなたでも現在の壕の状況を360度自由自在に見ることができ、また専用のVRゴーグルを使用すると、より実際の壕内にいるような状況を体感することができますので、ぜひご覧下さい。

下記のリンクからご覧いただけます。

https://my.matterport.com/show/?m=eK4VuTDeqbD<外部リンク>

轟壕(カーブヤーガマ)

糸満市伊敷139番地

東西方向に約100mにわたって延びる、石灰岩内部に形成された自然洞穴、地元ではトゥルルチ、トゥルルシを呼ばれています。

1945年6月7日頃に島田叡沖縄県知事以下の県庁首脳部が避難し、15日に県庁の活動停止を命じたことから、「沖縄県庁最後の地」とも言われています。

当時は、真壁村名城(現字名城)や日本軍の南部撤退により北から南に戦禍に追われた地域外からの住民も避難していました。

6月18日頃から米軍による、ガソリンや爆薬の入ったドラム缶を落とし込む「馬乗り攻撃」が始まり、死傷者が出ました。手持ちの食糧が尽きた住民のなかには衰弱死する者も出ました。

6月25日頃、先に米軍の捕虜となった宮城嗣吉(みやぎしきち)さんらが投降呼びかけを再三行ったことから、約500人から600人の避難民は壕を出てきました